手術で巻かれる膝の包帯って何のため?3つの意味と巻き方のコツ

どうも、えすひろです。

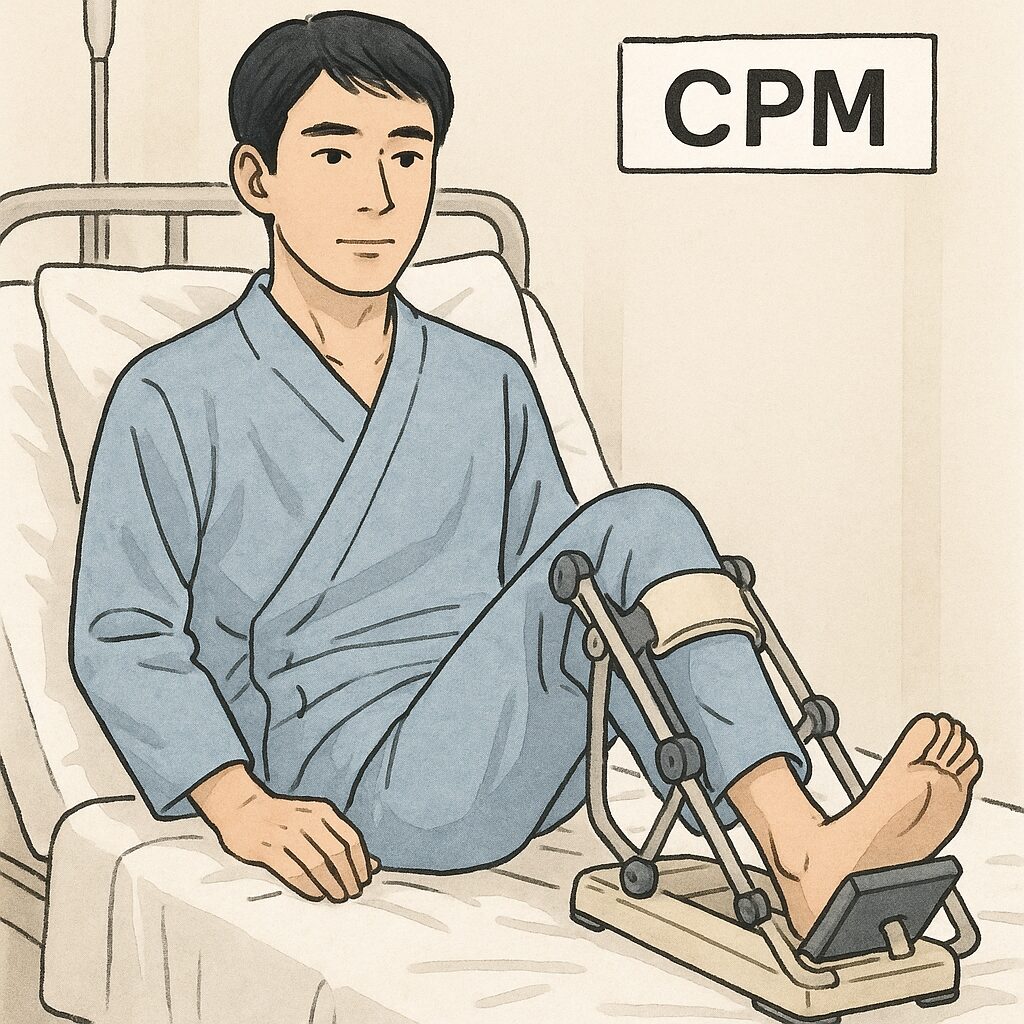

前十字靭帯や半月板の手術をすると、ほぼ例外なく膝にぐるぐると包帯が巻かれますよね。

ただ、実際に自分が手術を受けるまで、正直「なんでこんなにガッチリ巻くんだろう?」と深く考えたことはありませんでした。

この記事では、あくまで僕が前十字靭帯・半月板の手術を受けたときの体験をベースに、

- 膝の包帯に込められた3つの意味

- 毎日巻き替えるときに気づいた「巻き方のコツ」

をまとめておきます。

※治療のやり方をすすめる記事ではなく、「こんな感じだったよ」という体験談と一般的な話です。

実際の処置や包帯の巻き方は、必ず担当の先生や看護師さん・理学療法士さんの指示を優先してくださいね。

包帯を巻く3つの意味

ここでは、膝の手術後に包帯を巻くときの「意味」を、僕なりに整理して3つに分けてみました。

① 患部をできるだけ動かしすぎないようにする

まずイメージしやすいのが、患部の保護と固定です。

前十字靭帯の再建術や半月板の手術の直後は、膝を深く曲げたり、ひねったりする動きがまだ怖い時期です。そんなときに膝まわりに包帯がぐるぐる巻かれていると、

- 極端な動きをしにくくなる

- 「あ、ここは大事なところなんだ」と自分でも意識しやすい

という意味があります。

がっちり固定してガチガチに動かさない、というよりは「動きすぎを防ぐストッパー」くらいのイメージに近かったです。

② 腫れやすい膝まわりをやさしく圧迫する

手術のあとは、どうしても膝まわりが腫れやすくなります。

僕のときも、手術直後は見た目からしてパンパンで、「これ本当に元に戻るのかな…」と思うくらいでした。

そこで役に立つのが、包帯による軽い圧迫です。

- むくみや腫れをやわらげる

- アイシングと組み合わせると、膝まわりが少し楽になる

こんな感覚がありました。

もちろん、きつく巻きすぎるとかえってつらいので、僕は看護師さんにきつさをチェックしてもらいながら「このくらいがちょうどいいよ」という感覚を覚えていきました。

③ 傷口とガーゼを守るための“カバー”

手術のあとは、小さな傷口がいくつもできていて、それぞれガーゼやテープで覆われています。

包帯は、そんなガーゼや絆創膏がズレたり剝がれたりしないようにするカバーの役割もあります。

- 服とのこすれを減らす

- ぶつかったりしたときのクッションになる

包帯がないと、生活の中でどうしても傷口まわりに負担がかかりやすくなるので、しばらくは「守ってもらっている」安心感がありました。

こんな感じで、包帯は「固定+圧迫+保護」の3つがセットになった存在だと考えると、イメージしやすいかなと思います。

膝の包帯を巻くときのコツ

ここからは、僕が実際に膝の手術後に毎日包帯を巻き替えていたときの「コツ」をまとめておきます。

あくまで「こうしていたら巻きやすかったよ」という体験談なので、実際に真似をする前に、必ず病院のやり方と違わないか確認してもらえれば安心です。

まずは包帯の「向き」を整える

包帯は、だいたいこんな感じでロール状になって保管されています。

巻くときは、包帯の外側が肌に触れる向きで転がしていくとスムーズです。

逆向き(内側を肌につける向き)で巻こうとすると、

- 包帯の端が浮いてしまう

- 途中でよれてきてきれいに巻けない

といったプチストレスが増えるので、向きをそろえるだけでもだいぶ楽になります。

足の裏から太ももまで巻いていたときの流れ

前十字靭帯の手術直後は、僕の場合は足の裏から太ももまでしっかり包帯を巻いていました。

身長が高いこともあって、1回巻くのに包帯を3本使っていたので、なかなかの重装備です。

① 巻き始めは「端を隠す」イメージで

一番むずかしかったのが巻き始めです。

包帯の先端が外に出たままだと、そこからめくれてきやすいので、最初の1巻きは少し戻るようなイメージで端を包み込みます。

ここさえ決まれば、あとはスルスルと巻いていきやすくなります。

② かかとは露出でもOKにしておく

足の裏から何周か巻いていくと、かかとのあたりに到達します。

僕は、かかとは出してしまうスタイルで巻いていました。

- かかとの手前から足首に向けて一気に包帯を伸ばす

- 足首の上で一周して、そこからふくらはぎ側へ進む

かかとを隠そうとすると動きにくくなるので、僕にはこの巻き方が合っていました。

③ 進む幅は「包帯半分ずつ」を意識

きれいに巻くうえで意識していたのが、1周ごとに包帯の幅の半分だけずらすということです。

こうしておくと、

- いつも皮膚が包帯2枚分でおおわれる

- 一部だけ薄くて食い込む、ということが起こりにくい

というメリットがありました。

④ 包帯を継ぎ足すときは少し重ねる

1本の包帯では太ももまでは届かないので、途中で2本目・3本目を継ぎ足します。

このときは、

- 1本目の終わりの部分

- 2本目の巻き始め

が少し重なるようにしておくと、境目が目立たず、ズレにくかったです。

⑤ 太ももまで巻いたらテープで固定

太もものあたりまで巻けたら、最後はテープで端を固定して終了です。

|

|

僕は病院内で売っていた3Mのテープをよく使っていました。

ふくらはぎから巻くようになってからのスタイル

ある程度時間がたって腫れが落ち着いてくると、足の裏からではなく、ふくらはぎから太ももまでを巻くスタイルに変わりました。

この段階になると、包帯も1〜2本で足りるようになります。

① ふくらはぎからの巻き始め

ふくらはぎは足の裏ほどゴツゴツしていないので、巻き始めはかなり楽です。

ここでも同じく、包帯の端が見えないように1周目で折り返すイメージで巻いていました。

② ここでも「半分ずつ進む」を意識

包帯の進む幅は、足の裏から巻くときと同じく包帯半分ずつです。

このルールだけ守っておけば、見た目もきれいで、締め付けのムラも少なくなりました。

③ 継ぎ目の作り方は同じ

途中で包帯を継ぎ足す場合は、前と同じく少しだけ重ねるようにしていました。

④ 最後にテープでとめて完成

太ももまで巻き終わったら、テープで固定して完成です。

毎日の交換と、ちょっとした工夫

リハビリをしていると、どうしても汗をかいたり、傷口から少し血がにじんだりしてきます。

そのため、僕は毎日包帯を交換していました。

- 1回の交換で3本使用(手術直後のフル巻きスタイルのとき)

- 包帯は全部で9本ほど用意

- 3日に1回くらいのペースでまとめて洗濯

包帯は、洗濯ネットに入れて普通の洗濯物と一緒に洗っていました。ネットに入れておくと、絡まりも少なくてラクです。

最初の数日は、巻き替えにすごく時間がかかっていましたが、何度もやっているうちに手が覚えてきて、最終的には5分くらいで交換できるようになりました。

※この記事の内容は、あくまで筆者の体験談と一般的な話をまとめたものです。

実際の治療や包帯の巻き方は、必ず担当の先生や看護師さん・理学療法士さんの指示を優先してください。